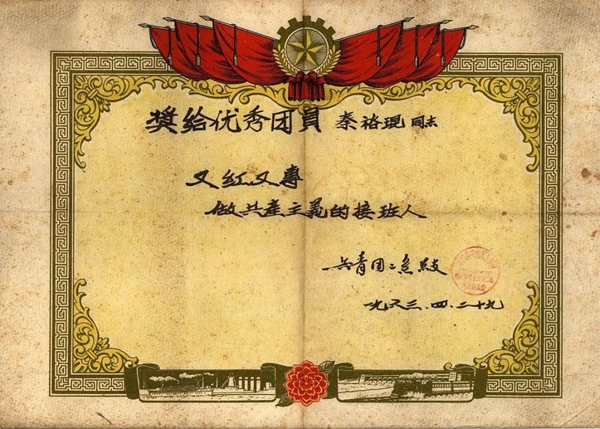

“我没有专业,国家的需要就是我的专业。” | 哈工大秦裕琨院士的爱国奋斗故事

观看视频请点击:https://mp.weixin.qq.com/s/6G4jTuUPxTFqu6pezCveiA

秦裕琨出生于1933年,从小在上海法租界长大,经历了“身处中国的土地却与外国人不平等”和“国民党接收上海之后的腐败”。那时政府无能,时局动荡,民生寥落,正是国歌里所唱的“中华民族到了最危险的时候”。上海解放后,物价的稳定和社会风气的好转等让包括秦裕琨一家人在内的中国人看到一个崭新的政权——中国真正有了希望。

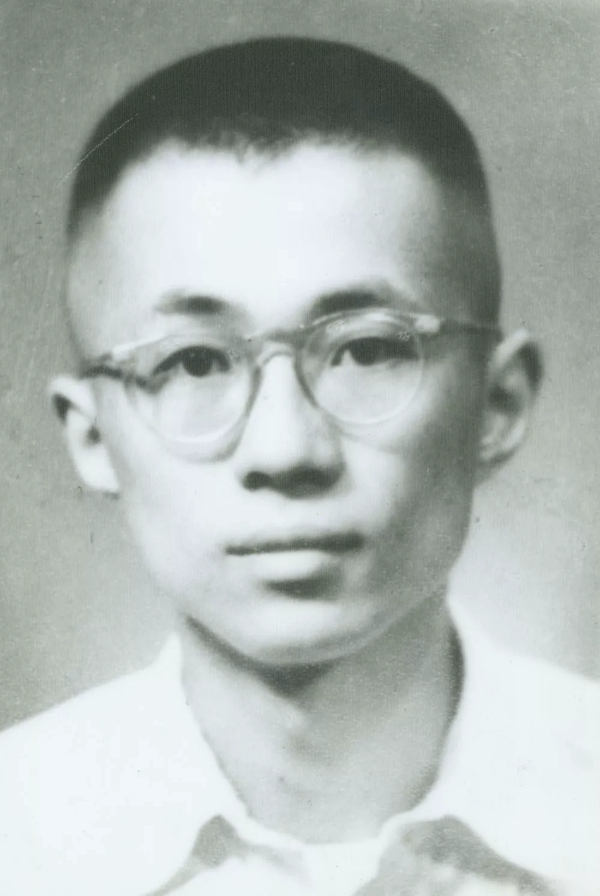

国家和民族的不幸激发了秦裕琨的强国梦想,考大学时“工业强国”成为他的不二选择。1950年,秦裕琨考取交通大学机械制造系,成为新中国成立后的第一届大学生。1953年秦裕琨大学毕业时,父亲秦曙声已是花甲之年。此时秦裕琨的哥哥姐姐们已经去外地工作或求学。按理说,要求小儿子留在身边照顾也是情理之中的事情,国家也会尊重个人选择,但秦曙声不但没有这样做,反而鼓励儿子按照内心想法去新中国最需要的地方,去为新中国的建设贡献一己之力。

秦裕琨3个分配志愿依次填写了东北、西北、华北——因为当时第一个五年计划刚刚开始,苏联援助中国的156个国家重点建设项目大多在东北、西北、华北,特别是东北地区共有56个,占全国三分之一还多。其实,秦裕琨这么做并不特殊,因为那时候大多数同学都是如此。大家只有一个信念:建设新中国。

1953年8月,秦裕琨被分配到东北,前往哈尔滨,到哈工大做师资研究生。说实话,秦裕琨从小在上海长大,到了东北,更准确地说是在北疆的哈尔滨,刚开始时生活一点儿也不习惯。那个时候冬天比现在冷,零下三四十度的严寒不说,窝窝头他没见过,高粱米他从来没吃过……不过,他不仅没有怨言,相反却非常愉快。为什么呢?因为那时整个哈尔滨,包括哈工大的建设速度都非常快,日新月异的变化更是让他亲眼目睹:到处都在建新厂房,一切都是欣欣向荣的样子——中国有希望了!

1954年秋季学期,在苏联专家的帮助下,哈工大一群平均年龄只有20多岁的青年学者在我国率先创建了锅炉、热力涡轮机、水力机械3个专业。这群年轻人里就有21岁的秦裕琨。秦裕琨来哈工大原本要学机械设计,然而计划赶不上变化,上完一年俄语预科后,学校研究决定抽调他跟随新来的苏联专家马克西莫夫去学新成立的锅炉专业。

“我没有专业,国家的需要就是我的专业。”虽然打乱了之前的安排,但秦裕琨还是毫不犹豫地选择了无条件地服从国家分配。其实,当时他也不知道锅炉专业是干什么的,就像很多人理解的一样,他也以为锅炉就是一个锅加一个炉罢了,好像也没什么可学的。但是既然学校设置了这么一个专业,那就说明这是国家需要的,那自己就应该去学。尽管对锅炉专业一无所知,甚至都没有听说过,然而这并不妨碍他高高兴兴地改了行。

随着招生规模的不断扩大,哈工大急需壮大教师队伍。1955年春季学期,研究生在读的秦裕琨正式成为“小教师”,22岁的他开始了教书生涯,和其他“小教师”一起奋斗在教育科研的最前线。他们这群人就是日后声名显赫的哈工大“八百壮士”。

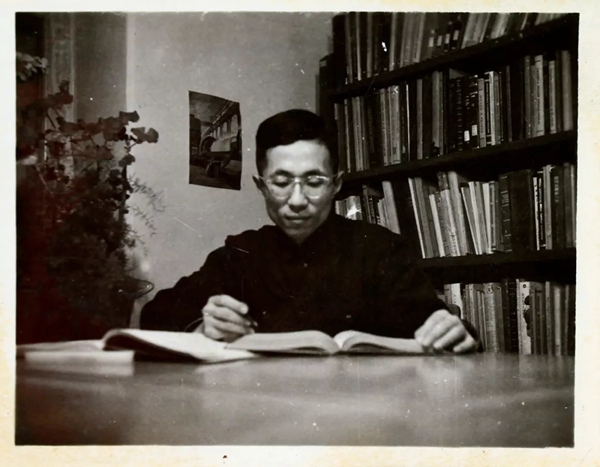

“八百壮士”们都非常勤奋,同时学校要求也很严格,狠抓教学能力,有一套完整的教学制度管着。秦裕琨说,努力奋斗已经成为常态,大家严格遵照教学计划,遵守教学大纲,力求做到“规格严格,功夫到家”,一定要把课讲好。

秦裕琨那时想,自己还在学习过程中,却要给别人讲课,总担心学不好,讲不明白。压力虽大,但干劲十足,为了丰富教学内容,他熬夜看俄文原版教材、整理专家笔记、准备中俄两份讲义——讲义先用俄文写,苏联专家签字批准以后他才能翻译成中文去讲课……

边学习、边讲课、边筹建新专业,这期间,他总会坚持到深夜12点以后才肯去睡觉。没有正规教材,他“自力更生”投入巨大精力去撰写,经过一年多的努力,终于在1959年完成初稿,并由学校油印出版。上世纪60年代初,国家抓教材建设,这本内部教材被选中并于1963年由中国工业出版社正式出版,这就是中国锅炉专业课程的第一本国家统编教材《蒸汽锅炉的燃料、燃烧理论及设备》。这一年,秦裕琨30岁。